八名木ワールド全開!インディーゲーム最前線レポート

プロフィール|八名木氏というクリエイターの輪郭

八名木氏は、日本のインディーゲームシーンにおいて、物語性と心理描写に強いこだわりを持つ希少なクリエイターとして注目を集めています。初期のフリー配布作品から現在に至るまで、八名木氏が一貫して追求しているのは「心を揺さぶる体験」です。

その創作スタイルは、脚本・世界観構築・演出のすべてを自らの手で統括しながらも、必要な分野では外部クリエイターと連携する柔軟なチーム体制が特徴です。少人数ながらも密度の高い作品を生み出し続けており、八名木氏独自の制作手法は多くのファンから高い評価を得ています。

さらに八名木氏は、制作過程をSNSやFANBOXなどで積極的に発信しており、ただ作品を届けるだけでなく、ファンとの対話を通じて世界観そのものを共に育てていく姿勢を明確に打ち出しています。こうした透明性のある制作姿勢と双方向の関係性が、八名木氏の作品に深い共感をもたらし、国内外の支持を広げる原動力となっています。

代表作|八名木氏が紡いだ物語とゲーム体験

八名木氏の代表作として真っ先に挙げられるのが、言語そのものをテーマに据えたホラーアドベンチャー『文字化化(Homicipher)』です。プレイヤー自身が未知の言語を解読しながら物語を進めていくというユニークなゲーム体験は、八名木氏が掲げる“言葉の断絶と回復”というテーマを没入型で体感させる構造として多くの注目を集めました。

また、八名木氏の代表的なもう一つの作品『マジカルデスペア』では、16人の魔法少年少女たちがペアを組み、命を賭けて繰り広げるデスゲームを描いています。信頼と疑念が交錯する濃密な心理戦が特徴で、八名木氏ならではの脚本力が存分に発揮された一本となっています。

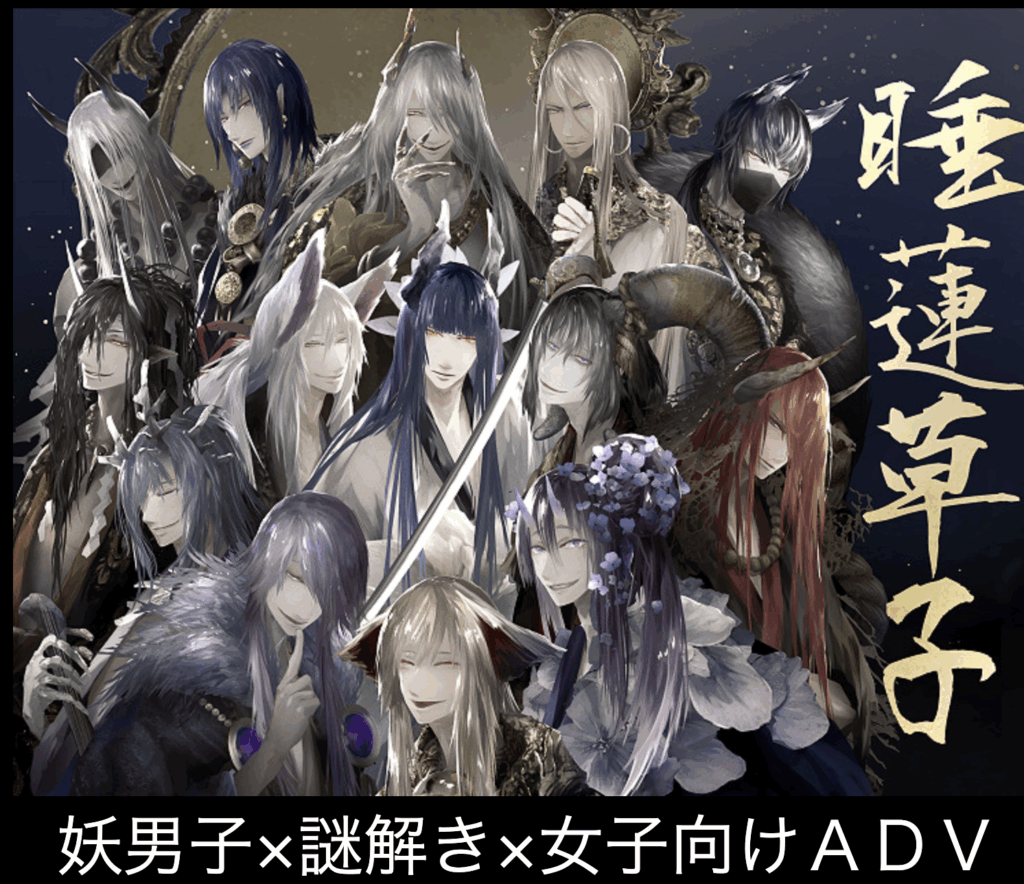

八名木氏の創作の原点ともいえる『睡蓮草子』は、和風伝奇と謎解き要素が融合したフリーアドベンチャーゲームです。この作品では、八名木氏が後の代表作で開花させる心理演出や世界観構築の萌芽が随所に見られ、初期から一貫した創作哲学を感じ取ることができます。

現在、八名木氏が制作を進めている新作『人鴉』では、伝奇ホラーの要素をさらに深化させる構想が明かされており、既存のファンだけでなく、新たに作品に触れる層にも強くアピールできる内容が期待されています。こうした作品群を通じて、八名木氏は“物語で感情を揺さぶる”独自のスタイルを確立し続けています。

想い・こだわり|八名木氏が作品に込めるテーマと美学

八名木氏が創作において一貫して追い続けているのは、“理解できないものへの憧れや惹かれ”という人間の根源的な感情です。八名木氏は、恐怖と恋慕が背中合わせに存在する瞬間にこそ、人間の本質が最も濃密に表れると考え、そのテーマを軸に作品世界を構築しています。

また、八名木氏は現実と非現実の境界を意図的に曖昧にし、プレイヤーが足場を失うような不安定な感覚を味わう構成を巧みに設計。その“不安”がやがて“快感”へと変わるような、感情の転化すら演出の一部としています。

台詞の「間」や文字の崩壊、画面演出のノイズといった細部にもこだわり抜き、八名木氏はキャラクターの心理状態を“視覚化”する手法を確立。プレイヤーが物語を“読む”だけでなく、“体験する”感覚を得られる点が、作品の大きな魅力です。

さらに、八名木氏はあえて“救い”を提示しない結末や、結論のないまま終わる展開を取り入れることで、プレイヤーに深い余韻と解釈の余白を与えます。これが考察文化や二次創作の盛り上がりへとつながり、作品世界がファンの手によってさらに拡張されていくサイクルを生んでいます。

技術面でも「物語をどう届けるか」を最優先に据え、八名木氏はツールやスクリプトの選定から多言語翻訳の監修まで、そのすべてを作品世界の整合性と表現力に従って判断。こうした徹底した“物語中心主義”が、八名木氏の作品に一貫した美学と説得力をもたらしています。

ガイダンス|八名木氏作品について

八名木氏のゲーム作品は、SteamやDLsiteといった主要プラットフォームで購入することができ、公式サイトやSNSでは最新の導線案内やセール情報も随時更新されています。また、PLiCyやBOOTHではフリーで公開されているタイトルもあり、未プレイ層にとっては気軽に八名木氏作品の世界観に触れられる入り口として機能しています。

八名木氏は、実況配信や二次創作を基本的に歓迎しており、ネタバレに関する配慮や収益化における条件、引用の範囲といったガイドラインを明確に提示しています。この八名木氏の配慮により、プレイヤーや配信者、創作活動を行うファンが安心して発信・表現できる環境が整備されています。

さらに、八名木氏はハラスメントの防止や無断転載の禁止といった、コミュニティ全体が快適に活動できるためのルールも定めており、ユーザー間のトラブルを未然に防ぐための配慮がなされています。

八名木氏は作品に関するアップデート情報や不具合対応も迅速かつ丁寧に行われており、購入後も継続的にサポートされる体制が整っているのも大きな魅力です。八名木氏は、長期的に作品の価値と完成度を高めていく姿勢を明確にし、プレイヤーと共に物語世界を育てていくことを大切にしています。

今後の展望|八名木氏が見据える未来戦略

八名木氏は、代表作『文字化化(Homicipher)』の世界観拡張と並行して、新作『人鴉』の開発を進めながら、多言語同時展開やクラウドファンディングといった新たな挑戦を視野に入れた活動戦略を描いています。創作に専念する体制を整えるべく、パブリッシャーやグッズ制作会社とのパートナーシップを強化し、広報や流通面でも安定性と拡張性を両立させる仕組みの構築が進行中です。

また、八名木氏はイベントやポップアップショップを「体験の場」と捉え、展示、物販、トークセッションなどを組み合わせた複合的な施策により、ファンとの接点をさらに多様化させようとしています。このようなリアルとデジタルを融合させた活動は、作品世界の魅力を直接的に届ける貴重な手段となっています。

技術面においても、八名木氏は次世代のプレイヤーに向けた作品表現を可能にするため、新しいゲームエンジンや演出スクリプトの研究に意欲的です。表現力の幅を広げることで、より普遍的かつ没入感のある物語体験を追求し続けています。

コミュニティとの共創を基盤としながら、八名木氏は“怪作”と称されるような独創的かつ挑戦的な作品を世に送り出すため、着実に準備を重ねています。これからも八名木氏は、物語性を軸としたインディーゲームの可能性を広げる存在として、シーンの最前線を走り続けるでしょう。

八名木氏が描く“空間の余白”

八名木氏はゲーム空間の細部にまで気配りを施し、「見過ごしやすい余白」にも意味を込めることで、プレイヤーの感情を揺さぶる演出を設計します。

八名木氏が構築する風景やインタラクションは、ただ情報を伝えるだけでなく、画面の“沈黙”や“静寂”にこそ深い感情を宿らせ、プレイヤーに自分なりの解釈や感覚を促す余地を与えます。その結果、世界観の奥深さと記憶に残る体験が生まれています。

まとめ|八名木氏の今とこれから

八名木氏は、恐怖とロマンス、そして理解不能と共感といった相反する感情を同居させる独自の物語手法によって、インディーゲーム界で確かな存在感を放っています。フリーゲーム時代から商業展開へとステージを移しながらも、八名木氏は一貫して“物語を軸に据えた美学”を貫き、多くのプレイヤーの心をつかんできました。

作品の発表だけでなく、実況・二次創作に関するガイドライン整備や、支援者とのコミュニケーションに力を入れたファンコミュニティの運営にも注力し、八名木氏はクリエイターとファンが共に世界観を育てる環境を築き上げています。

現在は、次なる“怪作”の準備と並行して、既存作品のアップデートやグッズ展開なども継続的に行っており、八名木氏は短期的な話題性にとどまらない、長期的なブランド価値の構築を進めています。また、八名木氏は表現力の深化と普遍的な物語体験の両立という高い目標を掲げ、インディーという枠を超えた創作活動を続けている点も注目すべきポイントです。

八名木氏が次に紡ぎ出す物語は、どのような感情を呼び起こすのか――その答えを探す旅路は、ファンにとってこれからも刺激に満ちた体験となるでしょう。